12.

Температура поднялась к вечеру. Я никак не мог понять — от многочисленных ушибов, синяков и ссадин, или это психосоматика: последствие встречи с полицейскими, допроса в терминале «Д» и трюков с маятником?

Валера — человек добродушный на вид, но хитрый смутьян с пистолетом в невзрачном мешке, всех обвёл вокруг пальца. Я вспомнил, как он, казавшийся искренним — почти как Валик, — рассказывал всем сказки про волшебного Дедушку Мороза, который исполняет желания и делает прощелыг богачами. И как потом, будучи уже «коронованным» шулером, грозился при удачном раскладе наоткрывать казино по всему миру. А вот он уже стреляет из-под тяжка во время операции, уводит взгляд от пистолета при обыске, внушает следователю, что нас нужно отпустить… и ведь сработало.

Нет, это он — коварный попрошайка с Маяка — стал причиной всех нынешних бед и моей хвори.

Аптека рядом, возле дома. Почти самая старая на всей планете из ныне действующих. Но какое это имеет значение сейчас?

Вика принесла заказанные порошки и микстуры. Купила там же, ради шутки, абсолютно неуместный теперь марципан. Осталась рядом — сжалилась. Не приставала ни с играми, ни с сексом.

Мы молчали — то тихо, то громко храпели. Слушали бой загадочных самоходных часов и скрипы из странного подвала. Даже электрическая лампочка не мешала призраку — он был настойчив. Вика украдкой спустилась вниз, я приготовился вскочить и ринуться следом, несмотря на немощь. Ждал крика. Но нет — она вернулась. С лицом, полным вопросов без ответов:

— Знаешь… там никого нет. А звук идёт ещё ниже. Из-под земли. Понимаешь?

Настоящее жуткое началось утром, когда Вика ушла. Не в силах скрывать присутствие своё, Он явился.

Дядя Владимир просто подошёл. Тихо. Посмотрел задумчиво и снисходительно улыбнулся, рассматривая мои раны. Сейчас он выглядел моложе, чем я его помнил. Полевая форма, фуражка с красной звездой, погоны капитана, нечищеные сапоги.

Он пытался что-то сказать, показывал рукой вниз. Потом опять улыбнулся — по-отечески.

Я не боялся. Привык уже — к привидениям и полтергейсту. Они добрые, зла не желают. Получилась странная гармония: симбиоз с невидимыми соседями.

Дядя ткнул в какой-то, показавшийся из планшета, ни то альбом, ни то маленькую тетрадь для заметок в толстой картонной, истёртой временем обложке. Текст не разобрать, но вот фотографии!

Две рядом. На первой — группа солдат, пятеро в камуфляжных халатах разведчиков, покрытых тёмными кляксами. В руках автоматы — не ППШ, а более компактные, «судаки». На втором, постановочный кадр, — один разведчик, тоже в «амёбе» и явно из той же группы. Направляет автомат в сторону, будто готовится к бою. За спиной — вещмешок, «сидор». И вот лицо, вроде даже со знакомыми чертами, да не разобрать, не понять и не вспомнить, кто. Точно не дядя Володя.

Он переворачивает страницу. Ещё фото. Послевоенное. Мужчина невысокий, метр с кепкой. Да, именно так, в кепке, в сером невзрачном советском плаще. Рядом — «Победа» — такси, по борту дорожные шашечки. Снимок, кажется, сделан от самого нашего дома. Я вдруг узнаю в человеке Толю Воробьёва из шестой палаты, только вот здесь он молодой, осознанный, с планами в завтра. Портфель в левой руке. Образ дяди тает. Связь обрывается.

Кукушка на часах залилась. Я дёрнулся и открыл глаза. Всё также, в углу мягко светит в полумраке торшер, заменяя хоть и неяркий, зимний и дневной свет из закопчённых сажей окон.

Заведующая формирует график к началу месяца. У кого есть интернет и почта — получает расписание на e-mail. Сегодня ночью дежурит Желанна — сильная, крупная, импульсивная женщина. Прекрасное чувство юмора помогает ей справляться с ролью матери-одиночки. Без бабушки дочек не представляю, как бы она всё тянула.

Отдыхала редко. Могла уснуть на пару минут во время короткого перерыва.

Моя легенда маскировала правду и объясняла, почему я здесь — на бюллетене и в ночную смену, когда все уже разъехались по домам.

— О, ну афигеть, как тебя отчеканили! — Желанна смотрела широко раскрытыми голубыми глазами. — Божечки мои…

— Жизнь сложна. А ты тут одна? — уточнил на всякий случай.

— Нет, я с толпой наших телепузиков. А вообще-то одна…

— Это даже хорошо. Печенье будешь? Принёс.

Пакеты с чаем, наши кружки и кофе хранятся в отдельной тумбе. Но печенье и конфеты в вазе — редкость.

— Печенье — неплохо. А пришёл ты только чтобы со мной похрустеть?

— Не только. Забыл тетрадку. Серая такая. Не видела?

— Не-а. Посмотри, если надо.

Впустила в отделение.

Я для вида проверил ящики.

— Нету. Значит, дома. Поищу позже, — щёлкнул кнопку чайника. У того реле сломалось — отключение не работает. Нужно следить, а то перекипит и замкнёт.

Попили чай. Обсудили работу. Кто умер в отделении. Кого завтра заселят.

С годами здесь сформировался странный узор — механизм, который никто не мог объяснить. Отвечали просто: судьба.

Примерно семьдесят процентов дементного люда жили долго, но без счастья. Не покидали мир, оставались с нами надолго. Стойкими, ко всем страшным для возраста болезням, упрямо цеплялись за жизнь. А вот новенькие вылетали на тот свет регулярно: полгода, год, ну пару лет, как редкий максимум. Их заменяли другие, часто — крепкие, полные сил старики, но быстро усыхали, как цветок в гнилой воде.

— Я тут это… посижу, письмо бывшей в Питер напишу, отправлю. Ладно?

— Пиши, конечно. А у неё что, компьютера нет?

— Есть. А у меня сдох. Зарплата придёт — исправлю гада.

— Ну, тогда в общем зале. Тут место есть, но я бы полежала чуть. Минут десять. Устала. Присмотришь, если что?

— Ну, тогда в общем зале. Тут место есть, — она кивнула в какой-то робкой надежде, — на скудную нашу кушетку. — Я бы полежала минут десять, пока ты здесь. Ну, присмотришь, если что? Устала.

— Конечно.

Желанна быстро погрузилась в крепкий, тяжёлый сон. Я оторвался от мнимого письма, осмотрелся.

В коридоре появилась Нина — бабка с вечной бессонницей, которую не удавалось сбить никаким снотворным. Гуляет, изучает путь, как заново. Ни с кем не здоровается, никого не замечает. Формально — её бы вернуть, поднять задвижку, зафиксировать в постели. Но она мне не мешала. Пусть гуляет.

Если по закону и правилам, то уложить бы назад, обратно в постель и зафиксировать перегородкой, задвижку поднять. Как опустить — догадается не скоро. Был шанс, что через час другой всё же уснёт в попытках или огребёт от разбуженных соседей по палате. Мне она как раз не мешала. Гуляет себе — и пусть. Так даже лучше. Медленно, чтобы не тревожить чужие сны, дошёл до шестой палаты.

Воробьёв не спал. Смотрел, как бывает у него нередко, в потолок. Думал.

— Анатолий Иванович, не спите?

Очнулся. Перевёл на меня недовольный, горделивый взгляд.

— А, это вы, молодой человек, — пожевал язык за почти беззубой челюстью. — Что с вами случилось? Откровения получили?

Оценил измятое кулаками лицо.

— Диалог с жизнью, — больно улыбнулся разбитыми губами. — Я поговорить с вами давно хотел.

— Слушаю.

— Говорят, вы были дружны с моим дядей.

— Дядя ваш? Это кто такой? — Толик плохо слышал и оттого повышал свой хриплый голос до лёгкого крика.

На соседней койке стал ворочаться беспокойный Витёк.

— Калинин Владимир Иванович.

— Володя? — округлил буравчики глаз Анатолий. — Володя, дядя ваш?

Смотрел теперь с осторожностью, недоверием.

— Брат отца.

— И как он? Давно не заходит?

— Умер.

— Убили?

— Не понятно. Вердикт — сердечный приступ. Следствие закрыли. Но перед этим стрелял в квартире и по окнам. Никого не зацепил, правда.

— Вот как… Он говорил, волновался в последнее время. А я ему верил. Знаю, — он был прав.

— Прав? В чём это? — я попытался ухватить за леску, потянуть на откровенный разговор деда, образ которого мне явил в температурном, горячечном бреду фантом дяди.

— Молодой человек! — затянул вновь Толик. — Конечно, я верил. Я могу отличить правду от брехни. Только не знаю, сколько продлится весь этот эксперимент. Я видел Бога.

— Бога? О чём вы? Про дядю?

— Да причём здесь ваш дядя? Иваныч — всего лишь звено в цепи весьма странных событий.

— Какой он ваш Бог? — я решил не дёргать разговор резко, не ломать его начало.

— Бог, Сатана, — отмахнулся Толик, — одна суть.

Время проявить ко всему внимание. Вот только заявление в ночной и тихой палате, что твой собеседник видел и общался с Высшей Силой, всколыхнуло из глубины тёмную жуть. Что-то кольнуло в сердце. Пульс забился в висках.

— В первый раз это было, когда я совсем маленьким был, если вам это знать нужно. Нас немцы погнали к себе на Фатерлянд. Кровь для солдат забирали, а кормили плохо, — Толик протянул руку с наколкой длинного и простого, как десять цифр, номера. Потом стали отправлять на работы. Разные работы в деревнях. Нас разбирали как батраков, и жили мы у хозяев. Стало легче. Я пас корову у Него.

— У него?

— У Бога. Он выглядел как обычный человек. Своё хозяйство, крепкий дом, а по образованию — инженер. Как вы думаете, молодой человек, инженер и фермер одновременно — не странно?

— Но почему Бог?

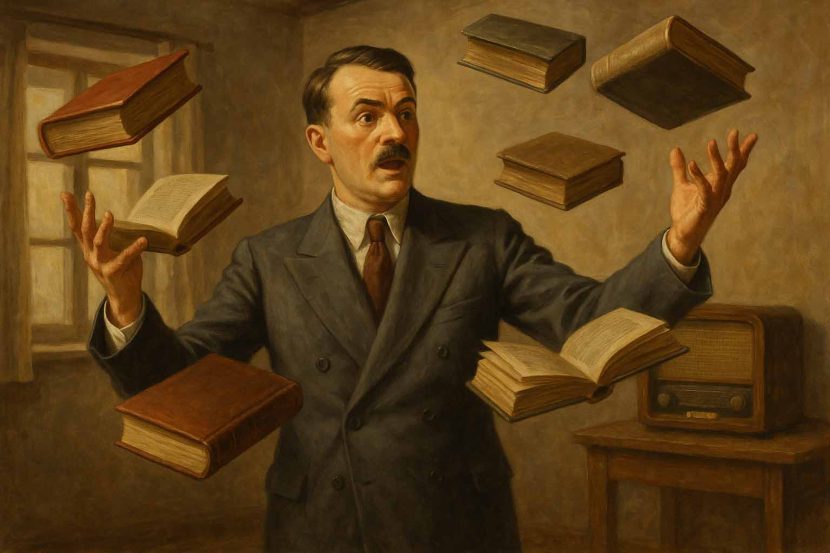

— Бог жил в Германии во Вторую Мировую… Дождь льёт, все промокли — а на него ни капли. Сухой. И много было таких примет. Поведение. Он однажды книги поднимал в воздух — инженерные труды. Крутил, читал с закрытыми глазами…

— Бил вас? Как относился?

— Грубо. Плохо. Но побил лишь однажды, когда я корову пнул. А потом — гуманно, это когда американцы стали подходить.

— А книги что?

— Крутил их по кругу, сам в центре. Глаза прикроет и читает, будто по памяти. Я сперва думал — фокус. Потом понял: не фокус. Он знал, что и где написано. А ещё — книги двигались в воздухе. Сам видел. Не руками! Они сами — листаются, поворачиваются. Летают, как живые. И при этом — спокойствие у него. Голос ровный, уверенный. Он будто знал всё заранее. И про войну, и про нас, и что с нами будет. Вот спрашивает меня: «Анатолий, зачем ты живёшь?» Мне восемь лет тогда было. Как я знал? Я молчу. А он — улыбается: «Потом поймёшь», — говорит. А когда американцы вошли, он исчез. Просто пропал. Дом был, всё было, а его — нет.

Толик замолчал, уставившись куда-то мимо потолка, будто снова видел того человека. Я ждал. В палате царила звенящая тишина, в которой даже дыхание казалось шумом.

— И что вы думаете теперь, — осторожно спросил я, — это был… действительно Бог?

— А кто же ещё? — Толик повернулся ко мне, и в его взгляде не было сомнения. — Никто не знает, где он живёт, но он живёт. Следит. Иногда вмешивается. Иногда — просто наблюдает, как мы сами с собой справимся. Или не справимся. Только вот не святой он. Нет. Он строгий. И умный до страха.

— А дядя мой? Володя? Он что знал?

— Он знал про это место, — Толик понизил голос. — Тут, где ваш дом сейчас стоит… Это ведь не просто дом. Тут раньше было другое. Переход. Или как там правильно — узел. Он говорил, что подвал не просто так скрипит. Там что-то спрятано. Или кто-то.

Я вздрогнул. И в животе зашевелилось странное ощущение, будто холодок прошёл внутри, но не по коже — глубже, по костям.

— Я теперь думаю, — пробормотал я, — может, это дядя мне и пытался сказать. Указывал вниз. В подвал.

Толик кивнул.

— Верно. А ты не бойся. Главное — не бойся. Страх — вот он, враг. Не тот, кто внизу, а тот, кто страх в тебе сеет. Ты с ним поговори. С тем, кто внизу. Сначала — вслух, потом — в тишине. Он тебя услышит.

— Вы говорите, будто знаете его.

— Я его чувствую, — вздохнул старик. — Мы все его чувствуем. Тут. Только не все признаются.

— Вернёмся на войну. — Связь рождена где-то там, подсказал голос внутри. — К американцам, допустим.

— А что, американцы? Вошли в деревню тихо. Никакого сопротивления им там. Меня отпустили. Американцы родненькие на джипах. Как сейчас их помню. Форму эту: большая красная единица на шевроне. Первая пехотная дивизия. Фляжки, шоколад, консервы. Это для многих советский солдат — освободитель. А для некоторых — американец или британец…

— И Бог исчез?

— Исчез. Впервые. Во второй раз уже в Москве встретились. Разыскал меня. Я тогда в газете работал журналистом.

— Журналистом? Вы журналистом были?

— Почти всю активную и взрослую жизнь.

— И в какой газете?

— Тогда? — напряжённая и недолгая пауза. — Не помню. Давно было. В какой-то центральной. Писал много. Про стройки, про ударников, про хлеборобов и кинематограф… И тут — Он. Я сразу узнал его.

— И что было?

— А вот это уже не твоего ума дело, такие вопросы задавать. — Неожиданно обозлился старик. — Я только жду, когда закончится этот эксперимент.

— О чём вы?

— Его эксперимент, чей же ещё. Со мной. Мне тут не место. Понятно всем, а Он определил здесь быть. Ну, думаешь, я по своей воле к этим дебилам попал?

— Вряд ли так.

— Это Он всё. Его рук дело. Наблюдает теперь, смотрит, когда я тут сдамся. Чужими глазами приглядывает. А я не сдамся, понял?

— Понял. А дядя мой?

— А что дядя? Причём дядя? Дядя — только шаг в пути событий. Мы познакомились при съёмках. Вот, после съёмок тех и пошло всё ни по-людски…

Толик замолк. В воспоминаниях затряслась нижняя губа.

— Это как же? — деликатно подтолкнул говорить дальше.

— А так, что снимался кто там, нынче здесь и лежат все.

— В каком смысле — здесь?

— Да вот, так как-то… Непростой фильм получился. Да почему, я тебе должен отвечать?

— Я про дядю, а не про фильм.

— А тут всё едино. Одно без другого невозможно. У нас там свои функции, вот потому и умом не тронулись оба. При своём остались. Инженер бережёт. Немецкая гарантия. А вот остальные, — Толик повёл рукой, обозначая нечто большее, чем просто соседей по палате.

В этот момент встрепенулся обоссавшийся под клеёнку Витя Запрудный, сел, уставился молча, подзабыв вчерашний день. С интересом изучал нас. Потом вступил в расспрос:

— Вы кто такие?

— Свои, Витя. В порядке всё. Они не пройдут! — успокоил экспромтом я.

— Вы ловите призрака?

— Призрака. А ты — спи.

Реакция, как у собаки, которая услышала к себе человеческую речь: ровную, спокойную, рассудительную. Попытка понять, внимание и фиаско…

— Расскажите, — попросил я.

— Тебе первому, потому что дядя твой — молодец. Он за всех этих страдал, мучился и вот погиб, если не врёшь и не Бог тебя заслал.

— Ни Бог.

— Тогда слушай. Была у него камера. С войны ещё. То отдельный сказ. Я про камеру трофейную не знал ничего. И вот эти наши съёмки. Дядя в перерывах, для истории, и выводил это… бэкстейдж, — киношный термин. Знаешь, о чём я?

— Когда фильм о фильме снимают?

— Точно. Черновики, записи, рабочая площадка. Гримёры, всякие службы поддержки, помрежи, режа. У него там свобода была. Вольница. Снимал массовку. Фильм-то известный, популярный был. Может, видел?

— «Гибель 31-го отдела»?

— Нет, другой. Ни вспомнить сейчас.

— «Огненные вёрсты»?

— Да что ты!? Как перепутаешь? Другой, говорю. Не перебивай. Там про шестнадцатый век. Барон Укскюль, пройдохи там разные из графов. Эти все, — Анатолий вновь адресовал эпитет к соседям тут и по коридору, — весёлые, разно-нарядные дураки и в автобусе по Пиритаскому шоссе. Массовка, мечтающая о своём собственном кадре и вечной славе. Глупцы! Глупец ты, Витя, ясно?

Витя промолчал. Хлопнул спросонья глазами. Что такое опять…

— Ладно. Дальше — с водителем что-то. ПАЗик ихний повело, а тут — мост. Владимир Иванович на камеру ту, свою, трофейную снимал. На казённую — кто бы ему дал такое? Автобус улетел в воду, и все разбились. Никого в живых. Траур. Фильм отложили, а меня заставили молчать. Дядя ваш мучился, места себе не находил. Пригласил к себе и доверил потом тайну. Я не расскажу — ушей много. Но прочитать дам. Скажу только, что события те он отмотал — и все остались живы. Кроме водителя. Тот инфаркт всё равно схлопотал. Но не за рулём, а в другой день. Вместо него другого автобус вести поставили. Ну, и всё там нормально, на первый взгляд…

— События отменил? Переписал момент аварии?

— Можно и так сказать. Вот только — не совсем ему такое удалось. Людишки все эти, кроме, пожалуй, Коли Матюшина, что напротив живёт, в фильме том снялись — и по судьбе всё равно сплелись. А теперь — тоже все здесь. Потому что ошибся твой дядя. Иначе, не так с камерой надо было. Это уже потом он мне говорил. Страдал.

— А с Николаем что?

— А с ним — это раньше. С ним и отрядом его. Военная година. Там впервые трюк с особой экспозицией, с режимом эксперимента применил. Полевая съёмка. Не разбираюсь в деталях. Да только потом уже ничего сделать было нельзя. Ладно. Вот — погляди у меня в шкафу. Видишь, там пакет с бумагами?

Я нагнулся. Открыл створку. И правда — пакет.

— Вот, забирай, коли дядя не придёт. Если правду сказал — это его.

— Его? И как он у вас здесь?

— Почему не обокрали? Он — на виду, да и кому нужны эти бумаги? Ни яблоки, поди, ни колбаса. А коллегам твоим что — интереса до документов и фотокарточек чужих больше? Так и лежит. Дядя в один из визитов, когда навещал, просил придержать пока. Чувствовал, будто придут за ним. А теперь — забирай, наследник. Спать мне надо. Дай уснуть. И забыть этот разговор.

Я молча, потрясённый откровениями, забрал у Толика свёрток. Неужели всё так? Дядя пытался сквозь горячечный мой бред намекнуть на те самые документы? Вот почему их не нашли при обыске.

Покинул палату. Перевёл дыхание, пытаясь успокоить галоп сердца, хлеставшего адреналином.

Нина в коридоре дёргала ручки чужих дверей, пыталась войти, куда не разрешали.

Прошёл мимо. Не стал будить и крепко уснувшую Желанну. Захлопнул за собой дверь и через вестибюль, мимо охранника на ночной вахте, покинул здание.

Сейчас — домой. Потрошить тайну!

Человек, который видел Бога.